CINELIMITE x ANOTHER SCREEN

APRESENTAM

SEIS VEZES MULHER

À SOMBRA DA DITADURA

Programado por

Another Screen (Daniella Shreir) & Cinelimite (William Plotnick, Matheus Pestana)

Contribuidoras

Hanna Esperança, Patrícia Mourão de Andrade, Mariana Queen Nwabasili, Lorenna Rocha, Andrea Ormond, Laura Batitucci

Pesquisa realizada por William Plotnick and Matheus Pestana

Web design por Daniella Shreir

Traduções e vídeos por Glênis Cardoso

Com o apoio do Cinema do IMS

Kleber Mendonça Filho, Marcia Vaz, Thiago Gallego, Lucas Gonçalves de Souza

Agradecimentos especiais:

Ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo, a Susana Fuentes, Cida Aidar, Lorenna Montenegro e David Meyer

Queremos prestar homenagem à brilhante Bérénice Reynaud (1951–2023), a pedido da qual este programa foi exibido pela primeira vez, no REDCAT, em Los Angeles, algumas semanas após o seu falecimento.

Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.

Uma nota sobre o programa

Introdução por Hanna Esperança

I.

A Entrevista (The Interview)

dir. Helena Solberg, 1966

- Entrevista com Helena Solberg por Andrea Ormond

- Entrevista filmada com Helena Solberg

II.

Preparação 1 (Preparation 1)

dir. Letícia Parente, 1975

In

dir. Letícia Parente, 1975

Tarefa I (Assignment I)

dir. Letícia Parente, 1982

- Sobre Letícia Parente, por Patrícia Mourão de Andrade

- Entrevista filmada com André Parente

III.

Ana

dir. Regina Chamlian, 1982

- Entrevista com Regina Chamlian e Cristina Amaral por Mariana Queen Nwabasili

IV.

Histerias

dir. Inês Castilho, 1983

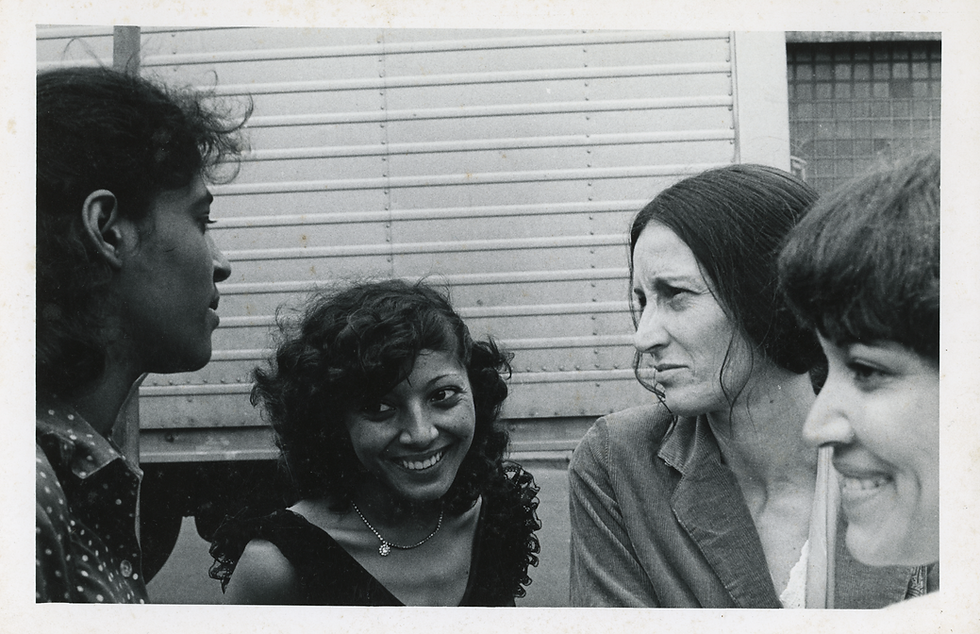

- Fotos tiradas no set de Histerias

- Entrevista com Inês Castilho por Laura Batitucci

V.

Duas Vezes Mulher (Two Times A Woman)

dir. Eunice Gutman, 1985

- Entrevista com Eunice Gutman por Lorenna Rocha

- Entrevista filmada com Eunice Gutman

V.

Meninas de um outro tempo (Girls From Another Era)

dir. Maria Inês Villares, 1985

- Entrevista filmada com Maria Inês Villares

Quem é preservado: mulheres, acesso e o passado, presente e futuro da preservação cinematográfica no Brasil, com Marina Cavalcanti Tedesco, Natália de Castro e Débora Butruce

Uma nota sobre o programa

A ideia de Seis Vezes Mulher tomou forma em 2022, quando a Cinelimite concluiu um novo escaneamento em 2K de A Entrevista (1966), filme de estreia de Helena Solberg e um marco do cinema feminista brasileiro. O filme contrapõe uma trilha sonora de depoimentos de mulheres da alta classe média carioca sobre virgindade, casamento, sexo, trabalho e os papéis a elas atribuídos a imagens de uma noiva se preparando para o casamento.

Antes de 2022, A Entrevista circulava apenas em uma transferência de vídeo de baixa resolução, que de modo algum valorizava a bela fotografia em 16 mm de Mário Carneiro. O novo master digital foi criado a partir de uma cópia 16 mm preservada no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e escaneada em 2K em Nova York. Esse longo caminho do arquivo à tela reflete um problema estrutural no Brasil, em que a prioridade de preservação e acesso tem sido frequentemente concedida a filmes dirigidos por homens, deixando as obras de mulheres à margem e mal preservadas.

Ainda assim, o objetivo da Cinelimite nunca foi parar na digitalização. Alguns anos antes, havíamos preparado as primeiras legendas em inglês para A Entrevista, apresentadas aqui em versão revista. Nossa missão é avançar da preservação ao acesso, colocando obras restauradas em diálogo entre si e com novos públicos internacionais.

Desse impulso nasceu uma inquietação curatorial. O filme de Solberg abriu caminhos em meados dos anos 1960 ao confrontar, e também questionar de forma implícita, as vozes das mulheres burguesas. O que veio depois? Nas duas décadas seguintes, que abrangem o período da ditadura, quais cineastas retomaram suas questões, as ampliaram ou as contestaram? Seguiu-se um longo período de pesquisa sobre a produção documental e experimental realizada por mulheres no período, uma área em que a pesquisa continua difícil porque muitos filmes ainda não têm cópias acessíveis. Por isso fizemos questão de ouvir preservadoras e arquivistas brasileiras de cinema, cuja mesa redonda iluminadora pode ser lida abaixo.

Os oito filmes deste programa investigam questões relacionadas à saúde mental, raça, envelhecimento, padrões de beleza, classe e a pressão das normas sociais vigentes no clima da ditadura. Essas seis cineastas levantam questões sobre voz, trabalho e corpo e revelam pequenos espaços de resistência e reinvenção.

O título do programa faz referência à antologia Cinco Vezes Favela, de 1962, cinco curtas sobre a vida nas favelas do Rio produzidos pelo Centro Popular de Cultura, CPC, da União Nacional dos Estudantes. Frequentemente tratada como obra formativa do Cinema Novo, a coletânea foi dirigida por homens. Como o filme A Entrevista, de Solberg, é frequentemente discutido em relação ao Cinema Novo, é possível ouvir o que ela diz sobre isso em nossa entrevista filmada com ela, nosso título propõe um questionamento delicado dessa história ao imaginar um mundo em que seis diretoras realizam filmes em diálogo entre si.

Para Seis Vezes Mulher, a Cinelimite escaneou Histerias 1983, de Inês Castilho, e Meninas de um outro tempo 1987, de Maria Inês Villares, em 2K, e Duas Vezes Mulher 1985, de Eunice Gutman, em 4K. Talvez você se lembre dos trabalhos de Castilho e Gutman do nosso primeiro programa Cinelimite x Another Gaze, Mulheres: Uma outra história. Agradecemos a confiança dessas cineastas ao apresentarmos essas obras ao público em suas novas versões digitais pela primeira vez. As obras de Letícia Parente foram gentilmente compartilhadas conosco por André Parente, que vem trabalhando para preservar e difundir seu legado artístico. Abaixo é possível assistir a uma entrevista em vídeo mais longa com ele. Ana 1982, de Regina Chamlian, é apresentada em qualidade SD, disponibilizada graças ao trabalho do Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

Introdução ao programa

por Hanna Esperança

A narradora de Água Viva (1973), de Clarice Lispector, não tem nome. É uma pintora esquiva que está usando uma ferramenta nova — a linguagem — em um meio que também lhe é novo: a escrita. Ao experimentar essa nova forma, ela tenta dar sentido à própria existência no mundo e acaba tomada por ideias sobre a vida, a morte e a passagem escorregadia do tempo. Confessional, onírico e às vezes epistolar, Água Viva é um fluxo de consciência intricado e minucioso que brinca o tempo todo com as palavras e seus significados. Não é coincidência que liberdade seja uma das palavras que mais aparecem no livro.

A narradora de Lispector experimenta a linguagem, libertando-se das convenções, e uma transgressão formal semelhante pode ser percebida em Histerias (1983), de Inês Castilho, documentário experimental que confronta as violências institucionais, domésticas e psicológicas infligidas às mulheres. Ao longo do filme, Castilho destrói a noção de feminilidade como sinônimo de obediência e submissão — e, no outro extremo do espectro, a noção de heroína, de quem se espera que suporte tudo. Em uma cena, uma mulher chora alto por ter sido traída; em outra, uma mulher admite que não consegue ficar em casa por mais de um dia; mulheres na rua falam em buscar “amor livre”, enquanto outras lamentam não serem amadas o suficiente. Até a mãe — figura central do filme, que, no início, surge de repente fantasiada de Mulher-Maravilha enquanto os filhos brigam — fica furiosa porque o companheiro não mira ao urinar. Entretecida a essa sequência está a “dança da possessão”, nome que Castilho dá a uma performance hipnótica em que a intérprete Juliana Carneiro da Cunha encarna uma gama de emoções extremas — raiva, inquietação, devoção, rejeição, medo, histeria. Ao final do filme, ela desaba no chão como se estivesse morta. Esse momento é acompanhado pela voz de uma mulher lendo Água Viva: “Minha verdade assustada é que eu sempre fui só tua e não sabia. Agora eu sei: estou só. Eu e a minha liberdade que não sei usar.” Ao evocar as palavras de Clarice, lembro-me de outra passagem do livro, em que a morte simboliza o renascimento: “Terei de morrer para nascer de novo? Aceito.”

A linguagem cinematográfica inovadora de A Entrevista (1966), de Helena Solberg, e Preparação I (1975), de Letícia Parente, também constitui um desafio às representações convencionais da feminilidade. Solberg recorre ao som assíncrono, recurso que ganharia força entre cineastas feministas nos anos seguintes, particularmente no campo do documentário. Enquanto vemos uma jovem preparar-se sem pressa para o dia do casamento — tomando sol na praia e depois fazendo maquiagem e cabelo —, a narração em off compõe um quadro menos tranquilo. Composta por entrevistas, a trilha de vozes reúne jovens burguesas que refletem sobre amor, sexo e casamento, num momento em que esse tipo de conversa era considerado tabu. Há uma falta de coerência nas opiniões dessas mulheres, acentuada pela montagem de som, em que as reflexões são interrompidas no meio do pensamento. Essa disjunção culmina numa sequência final composta por fotografias de mulheres que participam da Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 1964, estabelecendo um elo entre esse evento e o golpe de Estado subsequente — entre a feminilidade burguesa e o autoritarismo. [1]

O vídeo de Parente consiste unicamente em um plano de três minutos de uma mulher e de seu reflexo no espelho do banheiro. O que a princípio se assemelha a uma rotina de maquiagem transforma-se em uma série perturbadora de ações: ela cola um pedaço de fita adesiva sobre a boca e passa batom sobre a superfície. Em seguida, passa fita em um dos olhos, desenha sobre a fita um olho grande, de traço cartunesco, e repete o procedimento do outro lado, acabando por se vendar. Esse processo conciso e, ainda assim, insólito é típico dos vídeos pioneiros de Parente, exibidos sobretudo em contextos de galeria e museu.

Um desafio aos ideais de feminilidade também está presente em Ana (1982), de Regina Chamlian, Duas Vezes Mulher (1985), de Eunice Gutman, e Meninas de Um Outro Tempo (1986), de Maria Inês Villares. Esses filmes se distanciam de A Entrevista ao explorar realidades externas aos contextos sociais das próprias realizadoras. Enquanto Solberg, uma mulher de classe média alta, entrevistava suas pares para compreender a política de seu próprio mundo, Chamlian, Gutman e Villares voltam-se para a vida de mulheres marginalizadas — invisibilizadas pela sociedade e pela mídia hegemônica e excluídas dos espaços urbanos dominantes. No filme de Gutman, isso se manifesta na marginalidade geográfica das favelas; no de Villares, no isolamento social do lar de idosos.

Em Ana, Regina Chamlian, cineasta branca, constrói um retrato íntimo da artista negra primitivista e autodidata Ana Moysés em seu ateliê e em sua casa em Embu das Artes, cidade do estado de São Paulo que, nos anos 1960, funcionou como ponto de encontro de artistas e onde Moysés viveu a maior parte da vida. Por meio de uma combinação de primeiros planos, retratos filmados de Moysés, entrevistas e uma trilha sonora diversa — que vai de Tom Jobim a Bob Marley —, o filme investiga a visão de mundo da artista em vez de traçar a trajetória de sua vida artística, como é mais comum nesses retratos documentais. Em uma conversa tomando café, cineasta e personagem dividem o enquadramento e falam casualmente sobre amor e morte. Como afirma Chamlian em entrevista a Mariana Queen Nwabasili realizada para este programa: “havia o desejo de encontrar um terreno comum não apenas entre Ana e eu, como cineasta branca, mas também entre Ana e qualquer pessoa que visse o filme, independentemente de sua raça”. Essa pluralidade de perspectivas também existe fora de campo: Chamlian credita à diretora de fotografia negra Cristina Amaral a condição de outra autora de Ana. [2]

Em Duas Vezes Mulher, Eunice Gutman, outra cineasta branca, explora a vida de duas mulheres negras. Moradoras da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, Jovina e Marlene refletem sobre os desafios de migrar do interior para a cidade e construir suas próprias casas — tanto literal quanto simbolicamente — em um lugar novo, enquanto navegam aspectos de suas vidas pessoais e políticas. A câmera enfatiza a profunda ligação delas com o ambiente pelo qual lutaram incansavelmente, valendo-se de planos com câmera na mão que serpenteiam pelas vielas estreitas, captando o cotidiano e o clima da comunidade. Gutman se imerge e se engaja com uma realidade distinta da sua, mas ainda conectada à sua história pessoal, já que sua mãe, como Jovina e Marlene, migrou do Nordeste. Em entrevista a Lorenna Rocha, Gutman observa que sua mãe veio de Pernambuco e seu pai, da Polônia, e reflete sobre seu processo de criação cinematográfica como um caminho de autoconhecimento: “O Brasil é um país feito de pessoas que vieram de outras partes do mundo, por vontade própria ou à força. Então, de certo modo, essa é uma história que está dentro de nós.”

Villares, então na casa dos trinta, entrevista cinco mulheres idosas em Meninas. Entre as entrevistadas está sua própria mãe — fato que ela só revela ao final do filme. Essa revelação se desdobra em dois planos: primeiro, uma amiga de Villares, espécie de substituta da cineasta, lança um olhar afetuoso para além da câmera; em seguida, vemos o rosto da mãe de Villares. Na narração em off, Villares confessa: “Mãe, tenho medo desse silêncio, desse sentimento de que as coisas são muito antigas há séculos.” O foco do filme se desloca, tornando-se pessoal, em vez de uma visão mais neutra sobre o envelhecimento. Ao fazer o filme, Villares tenta atravessar um hiato geracional entre ela e a mãe, criando proximidade onde antes havia distância. Embora muito mais convencionais na forma, essas três obras desafiam a tradição a seu modo, ao apresentar uma visão mais plural da condição feminina. O espaço entre realizadora e personagem torna-se o ponto de convergência de onde cada filme se desdobra, produzindo um encontro de realidades que amplia nossa compreensão da experiência feminina brasileira.

Abrangendo mais de duas décadas, os filmes deste programa emergem de um período tumultuado da história brasileira, marcado pela convulsão social e política de uma brutal ditadura militar (1964–1985). Contra a repressão, o feminismo começou a se espalhar por espaços políticos e educacionais — associações de bairro, sindicatos de trabalhadores, universidades e partidos de oposição — nos anos 1970. Nos anos 1980, à medida que a redemocratização se tornava uma meta mais tangível, as mulheres passaram a participar ativamente da elaboração de uma nova constituição nacional, que consagrou a inclusão de direitos das mulheres. Em paralelo a essa transformação social, o cinema brasileiro registrou um aumento notável de mulheres cineastas, particularmente — como também ocorreu internacionalmente — nos domínios do documentário e do curta-metragem.

Todos os filmes encarnam as complexidades de um período marcado por contradições profundas, em que a arte e o cinema foram moldados por estruturas opressivas e essas estruturas foram desafiadas pela subversão de estratégias formais e narrativas. Em A Entrevista — realizado poucos meses após o golpe de Estado e antes da instituição do AI-5 —, a ditadura militar aparece como uma realidade histórica e política a ser discutida em relação direta ao conservadorismo patriarcal.[3] Já em Preparação I e Histerias, realizados posteriormente, ela se faz implícita na violência dos gestos e na montagem disruptiva. Apesar das diferenças formais, esses três filmes retratam mulheres presas entre quem são — ou desejam ser — e as expectativas sociais sobre como devem ser e como se apresentar. Nesse processo, a mulher idealizada, santificada, é desmistificada — quando não exorcizada.

Em Ana, Duas Vezes Mulher e Meninas, ao contrário, estabelece-se um diálogo com a reestruturação social no momento da redemocratização. Após anos de censura, as vozes encarnadas e a continuidade narrativa ganham novo significado. Nesses filmes, o objetivo primordial é amplificar as vozes de mulheres marginalizadas que carregam um duplo fardo — não apenas enquanto mulheres, mas também enquanto mulheres pobres, negras e/ou idosas. A violência não é mero subtexto, mas se expõe nas histórias pessoais dessas mulheres, captada nos primeiros planos de seus rostos ou ouvida na crueza de suas falas.

Em todos os filmes, há solidão — não como consequência de um individualismo amargo, mas como uma solidão coletiva que perdurou por mais de vinte anos e persiste até hoje. A solidão é fruto das pesadas expectativas impostas às mulheres, numa sociedade em que a sexualidade feminina é constantemente negligenciada. Se essas expectativas são atendidas — seja no casamento, na maternidade ou na sexualidade, como se vê em muitas das mulheres de A Entrevista —, a solidão permanece, porque não há outra perspectiva para além dos papéis que são obrigadas a desempenhar. Se essas expectativas não são cumpridas — se as mulheres ousam envelhecer, como as meninas de Meninas De Um Outro Tempo, ou se divorciar ou permanecer solteiras, como Marlene em Duas Vezes Mulher ou Ana Moysés em Ana —, correm, novamente, o risco do isolamento social.

Volto a lembrar das palavras de Lispector, ecoadas em Histerias: “Estou só. Eu e a minha liberdade que não sei usar.” E ela continua: “Grande responsabilidade da solidão. Quem não está perdido não conhece a liberdade e não a ama.” Mais de quatro décadas depois, ainda estamos aprendendo a amá-la. A pergunta é: quem vai nos ensinar? Talvez os filmes de Seis Vezes Mulher ofereçam o começo de uma resposta. Embora as mulheres que vemos na tela estejam sós em suas particularidades cotidianas, os filmes têm o poder de conectá-las — não apenas em sua própria diegese, tecendo pontes entre depoimentos, vozes, rostos e contextos —, mas também com um público que, hoje, as assiste e as recorda. Villares, em Meninas, tinha razão: “uma enorme jornada para chegar até você, para chegar até todos nós.”

[1] A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi um movimento religioso e político em 1964. Organizado por grupos conservadores e mobilizado pela Igreja Católica, o movimento se opunha ao governo do Brasil e às reformas progressistas do presidente João Goulart. Seus apoiadores exigiam intervenção militar, apresentando-a como a única maneira de salvar os valores da família cristã e derrotar o comunismo. Mulheres das camadas altas da sociedade, fortemente influenciadas pela Igreja Católica, formaram a parcela mais significativa de seus simpatizantes. A Marcha, uma manifestação pública que reuniu aproximadamente cinco mil pessoas, tornou-se um símbolo de legitimação do golpe de Estado na sociedade civil.

[2] Cristina Amaral é uma montadora brasileira ativa e prolífica que iniciou sua carreira na década de 1980. Como montadora, trabalhou em mais de 40 filmes, como Ôrí (1989), de Raquel Gerber, Alma Corsária (1993), de Carlos Reichenbach, Serras da Desordem (2006) e Já Visto, Jamais Visto (2013), ambos de Andrea Tonacci. Seu trabalho mais recente de montagem foi em Curtas Jornadas Noite Adentro (2019), de Thiago B. Mendonça.

[3] O Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi decretado em 1968 pelo governo militar durante a ditadura no Brasil. O ato, que incluiu a suspensão de direitos e garantias individuais previstos na Constituição, abriu caminho para a tortura, o assassinato e o desaparecimento de civis pelo Estado.

Hanna Esperança é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Universidade de São Paulo (ECA/USP). É pesquisadora com foco em cinema realizado por mulheres e documentário brasileiro. Na USP, desenvolve a pesquisa “O cinema de Olga Futemma: trajetória de uma experiência entre culturas”, financiada pela FAPESP e orientada pela Profa. Dra. Esther Hamburger. Em 2024, atuou como pesquisadora visitante na University of Southern California (USC) sob a supervisão do Prof. Dr. Michael Renov, com Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE).

A ENTREVISTA

dir. Helena Solberg

1966, 20 mins

16mm para 2K. Preto e branco

A Entrevista foi realizado em 1964, ano em que o presidente João Goulart foi deposto por um golpe de Estado, marcando o início da ditadura militar que duraria 21 anos. O filme é composto por fragmentos de entrevistas conduzidas por Solberg com jovens mulheres da mesma classe média alta a que ela pertencia. Seguras de que não apareceriam em cena, essas mulheres falam com franqueza sobre sexo antes do casamento, ensino superior e política. A trilha sonora desconstrói a imagem: uma mulher desfrutando de sua independência antes de ser preparada para o dia do casamento.

O filme causou grande repercussão quando estreou dois anos depois, embora não sem controvérsias. Seu epílogo — composto por fotografias de mulheres da burguesia participando de uma série de marchas reacionárias, refletindo o sentimento de subjugação e cumplicidade feminina — foi criticado até mesmo por alguns dos pares e apoiadores de Solberg.

Digitalizado em 2K pela Iniciativa de Digitalização de Filmes Brasileiros (IDFB), da Cinelimite.

Helena Solberg (n. 1938) é cineasta, produtora e roteirista. Natural do Rio de Janeiro, passou a maior parte da vida nos Estados Unidos, onde realizou documentários para a televisão. No Brasil, dirigiu os curtas A Entrevista (1966) e Meio-dia (1969). Sua filmografia, composta por dezoito obras entre documentários e ficções, é marcada por uma forte militância política e feminista. Seu último filme, o longa-metragem Meu corpo, minha vida, foi lançado em 2017.

Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.

Entrevista com Helena Solberg

por Andrea Ormond

Andrea Ormond: Você trabalhou como jornalista em O Metropolitano, o jornal estudantil da PUC-Rio, e mais tarde na revista Manchete, onde entrevistou figuras como Clarice Lispector. Você vê diferenças entre a Helena Solberg entrevistadora e a Helena Solberg entrevistada?

Helena Solberg: Minha experiência de muitos anos com o documentário me deixou muito consciente do poder e do efeito da câmera na entrevista filmada. A possibilidade de manipulação é absurda. A presença dela é sempre perturbadora para o entrevistado. Sei exatamente o momento em que o entrevistado esquece a sua presença, e é uma vitória para o entrevistador. A entrevista por escrito permite a reflexão e a possibilidade de se construir como personagem. As duas são reveladoras de aspectos diferentes. Prefiro estar longe da câmera.

AO: Seu curta-metragem de estreia, A Entrevista (1966), abre com uma série de sons que evocam a infância da sua geração. Entre eles, há uma gargalhada de bruxa, daquelas que despertavam medo nos contos de fadas daquela época. Para realizar A Entrevista, imagino que você tenha precisado vencer algum espírito, interno ou externo…

HS: Eu amo a bruxa! Ela diz que vai deixar as outras fadas fazerem suas profecias e só então fará a dela, e em seguida solta uma gargalhada sinistra. Milhares de mulheres, acusadas de bruxaria, foram queimadas na fogueira. Elas ameaçavam o sistema porque eram sábias, curandeiras e figuras de poder em suas comunidades. Eram vistas como usurpando o poder masculino e, por isso, tinham de ser eliminadas. A presença dela no filme foi uma provocação, um alerta de que o papel prescrito pela sociedade para as jovens não daria certo.

AO: Conte um pouco sobre a sua experiência de estudante na PUC do Rio de Janeiro, um dos berços do Cinema Novo.

HS: Foi um mundo novo. Até então eu nunca tinha compartilhado uma sala de aula com rapazes. Havia também o fato insólito de que a nossa casa, onde vivi momentos importantes da minha adolescência, ficava e ainda fica dentro do campus da PUC-Rio. Ali o passado e o futuro se encontravam, e estar naquele lugar despertava sentimentos e memórias às vezes perturbadores. Como parte da minha graduação em Línguas Neolatinas na PUC-Rio, descobri a literatura latino-americana, que até então eu não conhecia. Até então a minha formação era mais eurocêntrica. Também conheci amigas e amigos que se tornaram significativos na minha vida, entre eles Heloísa Buarque de Hollanda, Arnaldo Jabor e Cacá Diegues. Eu os reencontraria no jornal estudantil O Metropolitano, onde trabalhei como repórter.

AO: A Entrevista tem muitos depoimentos em off. Você pode explicar essa escolha?

HS: As mulheres da minha geração não tinham o hábito de conversas muito íntimas entre si. Havia uma certa autocensura em torno de assuntos considerados tabu. Achei que poderia derrubar essa barreira fazendo um filme em que as identidades não seriam reveladas. Eu precisava buscar respostas para muitas questões que ainda eram tabu entre nós, e essa foi uma tática. Como não queriam ser filmadas, concebi a sequência da noiva sendo preparada para o casamento, uma cena desconstruída pelas entrevistas sobrepostas. Isso foi uma salvação, porque caso contrário eu teria acabado com uma série de talking heads. O filme exigiu uma solução criativa, e acho que ficou ainda mais enriquecido por isso.

AO: Você viveu do fim dos anos 60 ao início dos anos 2000 fora do Brasil. Como a sociedade e o cinema estrangeiros mudaram a sua pulsão criativa? Ou não mudaram?

HS: Na verdade, vivi dois anos fora, de 60 a 62. Depois fiquei trinta anos fora, de 70 a 2000. Não sei se [mudaram] a “pulsão criativa”, mas certamente [ofereceram] mais mecanismos de produção, mais recursos, mais fundações progressistas. Para quem estava saindo do Brasil logo após o Ato Institucional nº 5, foi uma sensação de liberdade. O movimento feminista fervilhava no momento e os protestos contra a guerra do Vietnã eram impressionantes. Havia um clima libertário provocado pela onda hippie, além de tudo. Havia muitos brasileiros no exílio. Olhar seu país de fora, com distanciamento, foi uma experiência essencial.

AO: Além de A Entrevista, Bananas Is My Business e Vida de Menina, vários de seus filmes colocam protagonistas femininas no centro de um momento histórico bem delimitado. Meu Corpo, Minha Vida (2017), documentário sobre o aborto no Brasil centrado no caso de 2014 de Jandira dos Santos Cruz, é um deles. Que ponte você enxerga entre essas mulheres, da sua irmã Glória Solberg em A Entrevista à Jandira dos Santos Cruz em Meu Corpo, Minha Vida?

HS: Essa “ponte” a que você se refere está sendo contestada e analisada pelo movimento feminista agora. O feminismo negro está se fortalecendo e nos obrigando a entender nossas reivindicações com um outro olhar. A questão do lugar de fala é, no momento, a pauta mais discutida e contestada, e que - esperamos - vai nos ajudar a caminharmos juntas.

Andrea Ormond é escritora, pesquisadora, curadora e crítica de arte. Autora da trilogia de livros Ensaios de cinema brasileiro – Dos filmes silenciosos ao século XXI (2024) e de Walter Hugo Khouri, O Ensaio Singular (2023). Mantém desde 2005 o blog Estranho Encontro, exclusivamente sobre cinema brasileiro. Colaborou na Folha de São Paulo, nas revistas Cinética, Filme Cultura, Rolling Stone, Teorema e dezenas de coletâneas e catálogos de mostras. Foi curadora do Cineclube Franco-Germânico (2018-2019), na Maison de France, no Rio de Janeiro, e da Curta Circuito - Mostra de Cinema Permanente, em Minas Gerais (2017-2022). Na ficção publicou, entre outros, o romance Longa carta para Mila (2006).

Entrevista filmada

com Helena Solberg

Com a aproximação dos 60 anos de seu filme de estreia,

A Entrevista, a lendária cineasta documental Helena Solberg relembra o processo de realização da obra, refletindo sobre suas ideias centrais e as escolhas criativas que a moldaram.

TRÊS VIDEOS DE

LETÍCIA PARENTE

Preparação 1

1975, 3 mins,

U-Matic para SD digital, Preto e branco

A rotina de maquiagem pouco convencional da artista.

In

1975, 1 min

U-Matic para SD digital, Preto e branco

A artista se pendura dentro dum guarda-roupa.

Tarefa 1

1982, 2 mins

U-Matic para SD digital, Colorido

Deitada na tábua de passar, a artista é passada pela diarista da família.

Letícia Parente (1930–1991) foi uma artista visual brasileira, mais conhecida por sua vídeo-arte de forte caráter político. Após se mudar para o Rio de Janeiro em 1971, Parente estudou técnicas de gravura no Núcleo de Artes e Criatividade, deixando temporariamente sua carreira voltada ao ensino de química. Em 1972, concluiu o mestrado em química analítica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e em 1976 obteve o título de Livre-Docente em química inorgânica pela Universidade Federal Fluminense, equivalente a um doutorado. Publicou diversos artigos e livros na área e lecionou em instituições de ensino superior no Brasil e na Itália.

Além de vídeo-arte, Parente produziu gravuras, desenhos, pinturas, fotografias e mail art. Sua primeira exposição individual, realizada em Fortaleza em 1973, apresentou uma série de monótipos. Em meados da década de 1970, passou a se envolver com artistas, curadores e críticos como Ana Vitória Mussi, Anna Bella Geiger, Sonia Andrade, Paulo Herkenhoff e Fernando Cocchiarale, considerados pioneiros da vídeo-arte no Brasil.

Em 1975, Parente criou seus primeiros vídeos — In, Preparação I e Marca registrada — nos quais já surgiam temas que permaneceriam centrais em sua obra: o corpo e a subjetividade, bem como a condição feminina em uma cultura marcada pelo sexismo.

Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.

Sobre Letícia Parente

por Patrícia Mourão de Andrade

95 minutos. Sua obra completa tem 95 minutos; 70 se considerarmos apenas o que não se perdeu – uma proporção não exatamente surpreendente para alguém trabalhando no Brasil, onde o fogo, a lata de lixo e as prateleiras esquecidas das alfândegas são um destino tão comum quanto as telas.

95 minutos, 16 filmes (dos quais 4 perdidos) em 7 anos, entre 1975 e 1982, ano em que Letícia Parente desacelera sua produção como artista, iniciada não muito antes de seus primeiros filmes, em 1971, quando ela faz suas primeiras gravuras. A razão para essa desaceleração é pouco conhecida. É possível que não diste tanto da que a fez chegar tardiamente à arte. Aos 41 anos, quando ela faz seus primeiros trabalhos, ela já era mestre em quimíca, e havia lecionado e escrito livros sobre o tema. Entre 1985 e 1985, ela fez um segundo mestrado em Filosofia da Educação e dois pós-doutorados, um em Química Inorgânica, na França, e outro em Educação Química, na Itália. Os livros que ela publicou antes de iniciar ou depois de desacelerar sua carreira artística, incluindo A Eletronegatividade e Bachelard e a Química no Ensino e na Pesquisa, constituem um legado que, quando medido em páginas, supera em centenas os minutos que ela filmou. Ela também era mãe de cinco filhos.

Nascida em Salvador, Letícia Parente e o marido viveram em Fortaleza até 1971, quando se mudaram para o Rio de Janeiro. Os dois eram próximos de artistas e frequentavam a cena intelectual de Fortaleza, mas foi só com a mudança para o Rio, para onde se mudou para fazer seu mestrado, que ela entrou em contato com uma cena artística de arte contemporânea efervescente. Entre as aulas de doutorado e os cuidados com a adaptação de uma família de sete corpos a uma nova cidade, ela frequenta ateliês, cursos de arte e grupos de estudos. É no contexto de um campo engajado na reflexão sobre o papel da arte e com a exploração de meios não tradicionais que Parente começa a produzir e a experimentar nas mais diversas mídias. Em 1975, com colegas de um grupo de estudos, ela participa do que viriam a ser as primeiras experiências de videoarte no país de que se tem notícias.

*

A história da videoarte brasileira é um tanto sui generis. Diferentemente do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, o vídeo não foi uma tecnologia acessível no país até pelo menos os anos 1980. No início da década de 1970, ele era uma exclusividade da televisão e da polícia militar. De modo que, quando o diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Walter Zanini, recebeu uma carta de Suzanne Delehanty, uma curadora estadunidense, pedindo sugestões de nomes para integrar uma exposição de videoarte no Instituto de Arte Contemporânea da Filadélfia, ele se viu em apuros para responder. Não havia nada parecido com uma cena local de videoarte.

Sem querer se resignar à frustração, ele entrou em contato com Anna Bella Geiger, uma artista e professora do Rio de Janeiro, próxima da nova geração de artistas, perguntando-lhe se ela conhecia alguém explorando a nova mídia. Anna Bella repassou a chamada para um círculo de artistas de quem era próxima e com quem se reunia em grupos de estudos. Jom Tob Azulay, um diplomata com gosto por cinema, que acabava de voltar de um posto em Los Angeles trazendo uma câmera Sony Portapak, se dispôs a gravar as experiências do grupo – um ano depois, ele mesmo pediria seu desligamento do Itamaraty em protesto contra o regime militar e passaria a se dedicar ao cinema.

Foi assim, com a câmera e a ajuda de um ex-cônsul e futuro cineasta, numa produção altamente caseira e colaborativa, que Letícia Parente, Sonia Andrade, Anna Bella Geiger, Mirian Danowsky, Fernando Cocchiarale, Paulo Herkenhoff e Ivens Machado produziram seus primeiros vídeos e deram início à história da videoarte brasileira.

*

Durante uma semana no mês junho de 1975, Letícia produziu seus três primeiros filmes: Marca Registrada, Preparação I e In, todos filmados no seu apartamento no edifício Brasil, todos com o seu corpo, ou partes do corpo, em cena, num dispositivo (o apartamento e o corpo da artista) que irá se repetir em praticamente todos os seus vídeos dali em diante. No seu conjunto, sua obra em vídeo é uma cartografia dos espaços domésticos – banheiro, guarda roupas, área de serviço – e um catálogo de gestos próprios a tarefas desempenhadas nesses espaços – costurar, passar roupa, guardar roupa, maquiar-se –, encenados em um humor singelo e absurdo, que infiltra no que é da ordem do cuidado (com o outro e consigo) uma violência latente.

Nessa cartografia doméstica, uma operação será recorrente: tornar-se coisa entre coisas, produto a ser cuidado ou posto em circulação. Em Marca registrada, o vídeo que irá se tornar quase uma sinédoque para videoarte brasileira – não há exposição e livro sobre o tema que não seja ilustrado com um frame desse trabalho – ela costura na sola do pé, letra por letra, a frase Made in Brasil, esse certificado de origem de um produto industrializado de exportação. Em Preparação I, ela exagera o ritual de maquiagem e autocuidado, transformando o próprio rosto em uma máscara. No lugar de passar a maquiagem na pele, ela a aplica sobre tiras de esparadrapo que cola sobre o olho e sobre a boca, cegando-se e silenciando-se. Se a situação alude, como em vários vídeos feministas da época, aos clichês de feminilidade e à tirania dos ideais de beleza que transformam a mulher em uma imagem sem agência – Sois belle e tait-toi, como bem disseram outras cineastas, em outro canto do mundo –, ela não alude menos ao momento repressivo da ditadura brasileira, onde são e salvo da tortura e do exílio estava apenas quem não via nem falava o que não devia.

De suas fantasias como commodity, ela parece ter um apreço especial pela forma-roupa. Pois a configuração inaugural e final de sua vida inanimada, aquela com que inicia e encerra sua obra em vídeo, será a de uma peça de vestuário. Em In, um dos três primeiros vídeos, Letícia entra em um armário, pendura-se em um cabide, tal como se fosse um vestido, e então fecha a porta. Em Tarefa I, seu último vídeo, ela, estendida em uma mesa, se deixa passar a ferro, como se fosse uma peça de roupa, por uma outra mulher.

Ao entrar no armário em seu primeiro vídeo, Letícia aparenta fazer, ao menos de um ponto de vista diagramático, o movimento inverso ao da arte feminista de seu tempo. Enquanto esta se alimenta de passagem do privado ao público, de uma saída do armário (do corpo, dos desejos, das fúrias e insatisfações das mulheres condenadas à vida doméstica), Letícia, ao tornar-se videoartista, guarda-se, ou talvez se esconda em um armário. Não se sabe bem se se entregando a um destino de mercadoria ou ao cansaço monumental, resultado do cuidado de tantos corpos e tantas mercadorias para corpos (cinco filhos, lembremos). Talvez os dois. Portas fechadas, ela se retira da casa, do trabalho, do mundo e das obrigações domésticas, mas não como quem se liberta e recusa o papel que lhe é imputado, e sim renunciando-se a si mesma, assumindo uma passividade plena e aliviada.

Neste e em praticamente todos os vídeos da artista, existe muito pouca subjetividade em jogo. Que seja o corpo ou o rosto de Letícia em cena importa pouco; a operação essencial é o esvaziamento desse corpo de todo e qualquer traço de individualidade até que ele se torne uma configuração, uma superfície e uma máquina que encena e exagera dinâmicas domésticas com o o poder de disciplinar corpos e subjetividades. Todavia, o corpo não se liberta em uma catarse pelas performances, não sublima a asfixia da rotina, muito menos a implode; ele as esquematiza, como que ampliando e destacando uma convenção estrutural.

Em sua segunda encarnação como roupa, em Tarefa I, essa operação de abstração tem a clareza de uma cruz desenhada em um papel. Este é o único vídeo em que a artista dividirá a cena com outra mulher: uma mulher negra, cujo rosto, cortado pelo enquadramento, não vemos, assim como não vemos o de Letícia. Ambas, mulher branca, deitada, e mulher negra, de pé, formam uma cruz, dividindo a tela em quatro.

Entre todos os trabalhos de Letícia, nenhum é mais desconcertante do que este, feito com a empregada doméstica de sua casa; nenhum condensa tantas contradições da sociedade brasileira quanto este. O Brasil é o país com o maior número de empregadas domésticas do mundo. Algumas casas, e não apenas as de elite, contam com mais de uma inclusive, e não é raro que morem com os patrões, trabalhando sem horários definidos e ao sabor da rotina da família que as emprega. Repleto de resquícios escravocratas, o serviço doméstico é o nó górdio das relações sociais do país. Enquanto relações de trabalho são definidas por responsabilidades e direitos, a que se estabelece entre família e funcionária do lar assenta-se em um conjunto de não ditos sintetizados numa vaga ideia de confiança e em uma névoa de afetos tão genuínos quanto, e em consequência disso, brutais e perversos. Na dinâmica entre família empregadora e empregada, os corpos dividem os dias e o espaço, sem jamais formar comum; antes, um abismo intransponível desenha-se no não dito.

No entanto, margeando esse abismo, ou sendo margeado por ele, um fio especial conecta dona da casa e empregada. Historicamente, a ambas coube e cabe a responsabilidade do cuidado com outros corpos em um trabalho extenuante, não reconhecido e não pago. Não há, é óbvio (não deveria ser necessário dizer), qualquer simetria na forma como a exploração dos trabalhos ligados ao cuidado foi e é exercida sobre os corpos brancos e negros de mulheres. Na economia do cuidado em uma sociedade patriarcal e racista, onde não está em questão que homens dividam as tarefas e a administração doméstica com equidade, cabe quase sempre à mulher branca a lida mais direta e a supervisão das tarefas da empregada negra.

Todavia, na rotina de uma casa, a empregada talvez seja quem chegue mais perto de compreender e se compadecer com a solidão da mulher cuja entrega nunca é reconhecida por aqueles cujo bem-estar depende dessa dedicação. A tragédia disso é que o reconhecimento raramente é recíproco, e mesmo quando o é, dificilmente gera uma aliança por um novo comum; patroa e empregada continuam separadas por relações de exploração. Mais que isso: são essas mesmas relações que tornam factível que uma mulher branca, mãe de cinco filhos, possa dedicar-se à química e à arte, destacando-se em ambas as áreas. O nó é indesatável. A liberdade de uma depende da renúncia da outra.

Tudo isso está no vídeo de Letícia, sem resolução. Poucas tarefas condensam tanto esse compósito indissolúvel de cuidado, amor e violência próprio da dinâmica entre empregada e família quanto passar roupa. Passar roupa é acariciar uma superfície sabendo que seu gesto pode, à mínima mudança de ritmo ou pressão, destruí-la, deixando como lembrança daquele dano irreparável uma tatuagem em forma de triângulo. Além disso, poucos gestos carregam tanto o substrato histórico da escravidão quanto esse de um ferro próximo a um corpo: era assim, ferro quente sobre pele negra, que os escravizadores identificavam os corpos que escravizavam.

Claro que o jogo de inversão de poder e agência não é simétrico nem muito menos real. Para começar, não se deve crer que a artista deixou de ser patroa ao propor à sua funcionária que participasse de seu vídeo, sendo dirigida por ela. Tampouco que a mulher negra se sentisse inteiramente à vontade para recusar o trabalho. Naquela tarefa, apenas uma tem o poder do corte (do quadro, dos rostos, da duração), à outra continua a caber um papel específico no quadro e na casa da outra. E ainda que uma carregue o ferro e a chance de ferir, a outra sabe que isso não acontecerá, ela sabe que pode confiar no cuidado da outra.

Tudo se passa como se, na fixidez desses dois corpos algo circule ininterruptamente: cuidado, confiança, carícia e, também, poder e um terrível mal-estar. Que essa carícia abra e toque em menos de dois minutos (é essa a duração do vídeo) uma ferida incurável do pacto social brasileiro, sem qualquer pretensão de apaziguá-la, nem remendos de retórica de superação, é um feito assombroso. Não é possível saber o que levou Letícia a não dar continuidade à série pressuposta na numeração do título, mas às vezes, nos bons dias da arte, acontece de se tocar tão a fundo em um problema e em uma contradição, que a única tarefa possível dali em diante seja continuar a olhar frontalmente, por quanto tempo for necessário, para a cruz que carregamos.

Patrícia Mourão de Andrade é escritora, curadora de cinema e pesquisadora. Atualmente é pesquisadora visitante no Programa de Culturas do Cinema e da Mídia do Graduate Center da City University of New York (CUNY) e pós-doutoranda no Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Ela é doutora em Estudos de Cinema pela Universidade de São Paulo (USP). Ministrou aulas e palestras em museus brasileiros de referência, como MASP, MAM São Paulo, Instituto Moreira Salles e Pinacoteca do Estado de São Paulo. Seus textos foram publicados em revistas e jornais como Film Quarterly, Crisis and Critique, Framework Journal, Ursula e Revista Zum. Seus próximos livros, A criança velha e O erro como aventura: Lygia Pape e o cinema, serão publicados no Brasil em 2026 pelas editoras Seja Breve e UBU.

Entrevista filmada

com André Parente

André Parente, filho da artista Letícia Parente, oferece sua perspectiva sobre a vida e a carreira da mãe, revelando como sua formação profissional em química se entrelaçou e influenciou profundamente sua obra pioneira em vídeoarte.

ANA

dir. Regina Chamlian

1982, 12 mins

16mm telecine para HD, Colorido

Um retrato íntimo e poético da artista primitivista Ana Moisés, dirigido por Regina Chamlian em colaboração com a editora Cristina Amaral. Ana é convidada a falar (ainda que de forma elíptica) sobre alguns dos maiores temas da vida: amor, morte e envelhecimento. O filme conta com uma trilha sonora eclética, que inclui samba de roda e Bob Marley.

Regina Chamlian é escritora de livros infantis e recebeu diversos prêmios por seu trabalho, entre eles Autor-Revelação e Melhor Livro Infantil da Biblioteca Monteiro Lobato, além do White Ravens Award da Biblioteca de Munique. Doutora em Literatura, formou-se em Cinema pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Dirigiu apenas um filme: Ana (1982).

Nosso objetivo é tornar nossa programação o mais acessível possível, através da legendagem em várias línguas, e mantendo o acesso gratuito. Mas a distribuição, legendagem, redação e tradução custam dinheiro. Não recebemos nenhum financiamento, portanto, por favor, considere fazer uma doação para que possamos manter este projeto disponível a todos. Temos um Patreon para apoiadores regulares, ou você pode fazer uma doação única aqui.

Entrevista com

Regina Chamlian e Cristina Amaral

por Mariana Queen Nwabasili

Por vez ignorado no âmbito da crítica cinematográfica devido ao maior prestígio dirigido ao longa, o curta-metragem foi e é o formato que mais atraiu e possibilitou intervenções artísticas e experimentações audiovisuais a diversos realizadores.

Conforme escreve o pesquisador acadêmico brasileiro de cinema Noel Carvalho dos Santos (2005), “grupos sociais excluídos das possibilidades usuais de realização audiovisual e das representações dominantes” realizaram curtas-metragens, bem como ocorreu com “vários movimentos sociais (de operários, mulheres, negros, índios, gays) para construírem seus próprios discursos”.

Um estudo atual realizado pela pesquisadora acadêmica brasileira Nayla Guerra mostra, por exemplo, que, entre os anos 1960 e 1970, 123 cineastas mulheres realizaram 224 curtas-metragens no país.

Uma vez que as pesquisas sobre os cinemas de mulheres no Brasil tiveram início recentemente—as primeiras publicações datam da primeira década dos anos 2000 —, a tendência é que, conforme mais delas sejam feitas mais mulheres cineastas e mais de seus filmes venham à tona.

Esta entrevista com as cineastas Regina Chamlian e Cristina Amaral tem o tímido objetivo de colaborar para a historicização do cinema de mulheres no Brasil, na extensão do que fez a Mostra Seis Vezes Mulher, concebida por Another Gaze e Cinelimite em parceria com o Instituto Moreira Salles, com curadoria dos pesquisadores Hanna Esperança e William Plotnick.

Regina e Cristina são roteiristas do curta-metragem Ana, de 1982, filme documental com experimentações formais que conta a história da artista plástica negra brasileira Ana Moysés. O curta fez parte da referida Mostra e tem Regina como a diretora e Cristina como fotógrafa e montadora.

Bem como outras obras da Mostra, Ana está entre os raros filmes do cinema de mulheres realizado em meio à Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) em que cineastas brancas explicitaram um olhar interseccional com relação aos recortes de gênero que propunham, colocando nas telas, de forma mais ou menos protagonista, mulheres negras e/ou de classes sociais menos abastadas. Uma preocupação ou interesse que nos coloca diante de um aspecto incontornável da história do cinema brasileiro: a marca — e por vezes as tensões — das relações interraciais intrínsecas à realização de diferentes filmes.

Considerando, entre vários outros aspectos, as racialidades branca e negra das entrevistadas Regina Chamlian e Cristina Amaral, as perguntas desta entrevista foram organizadas a partir de três blocos, que iniciam com introduções contextualizadoras das indagações da entrevistadora.

No primeiro bloco, são feitas perguntas sobre a relação de amizade entre Regina e Cristina, sobre como essa relação se vincula à feitura de Ana e sobre as motivações para sua realização. “A trajetória de carreira é uma soma, a consequência de gestos e escolhas na vida, e o Ana é parte dessa construção. Naquele momento, mesmo que jovens e inexperientes, já tínhamos dentro de nós o rascunho do que nos tornaríamos, já estava impresso ali as nossas posturas e os nossos olhares em relação ao cinema e às questões do Brasil”, destaca Cristian Amaral nessa parte da entrevista.

No segundo bloco, são questionados quais foram os caminhos de formação de Regina e Cristina, que iniciaram estudos e carreira no Brasil da década de 1970. Já no bloco final, são feitas perguntas sobre a forma-conteúdo do filme, a partir de pequenas análises de alguns de seus trechos. “Eu queria que Ana fosse um documentário íntimo e introvertido, meio que um poema ou ensaio, e não um documentário convencional, verborrágico e investigativo de um modo invasivo ou pesadamente ideológico. Acho que o modo do Novo Cinema Alemão tratar certos filmes, que beiravam entre o documentário, o ensaio e a ficção, pode ter influenciado a linguagem do filme”, diz Regina Chamlian a certa altura. Boa leitura.

Bloco I

Quando estudamos os filmes dirigidos por cineastas mulheres durante a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), deparamo-nos com um número de obras e artistas bem menor do que o de homens. Considerando a direção de longas-metragens, pesquisadoras como Alcilene Cavalvante e Karla Holanda (2013) relatam a existência de 20 filmes feitos por 15 cineastas desde os primórdios do cinema brasileiro até o ano de 1979. Com relação aos curtas-metragens, pesquisas mais recentes, como a da já mencionada Nayla Guerra (2021), apontam 224 filmes realizados nas décadas de 1960 e 1970 por 123 diretoras.

A imensa maioria das diretoras de longas e curtas-metragens no período mencionado eram brancas. Sendo assim, na maioria das vezes que queriam falar sobre a realidade de mulheres em seus filmes, partiam de recortes de classe e raça específicos, não contemplando mulheres negras e/ou de classes menos abastadas.

A curadoria da Mostra Seis Vezes Mulher mobiliza justamente diretoras brancas que nas décadas de 1970 e 1980 se atentaram para questões de mulheres diversas em termos de classe e raça. Como parte da Mostra, Ana se posiciona entre esses raros filmes, ao lado dos curtas Duas vezes mulher (Eunice Gutman, 1985) e Histerias (Inês Castilho, 1983).

Aqui, vale lembrar de outros filmes da década de 1980 no Brasil que se abriram a um olhar mais diverso dentro do recorte de mulheres, como os longas-metragens Feminino Plural (Vera de Figueiredo, 1976) e Orí (Raquel Gerber, 1989), sendo que este último também teve em sua equipe (como assistente de montagem) você, Cristina Amaral.

Feita esta introdução, pergunto: Regina, como e por que você decidiu fazer um filme sobre uma personagem mulher negra artista plástica, a Ana Moysés?

Regina Chamlian: Eu me formei em cinema na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) em 1979. Por força das circunstâncias, em 1980, acabei arrumando um trabalho que não tinha nada a ver com cinema: fui balconista na loja de departamento Mappin, em São Paulo, porque foi uma necessidade naquele momento. Um tempo depois, peguei outro emprego que também não tinha nada a ver com cinema. A Cris [Cristina Amaral] frequentava a minha casa, a gente se via sempre. Eu tinha amizade com as irmãs dela também. Um dia, ela e Joel Yamaji [também roteirista e montador de Ana] apareceram em casa me perguntando se eu não queria me juntar à equipe da produtora Foca Filmes, que era do Ulrich Bruhn. Eu fui. A Foca era um lugar pra gente tentar nossos projetos, não ganhávamos a vida ali. Então, eu fazia dupla jornada, no emprego da hora e na Foca. Quando a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo lançou um edital para o Prêmio Estímulo, todo mundo lá na produtora apresentou um projeto.

Daí, durante a graduação em cinema, teve um projeto em que eu estava envolvida que era de uma animação que satirizava a Ditadura Militar. Eu tinha a ideia, mas eu não desenhava. A Cris me disse para procurar a Helena Alexandrino, uma estudante do curso de Artes Plásticas que desenhava lindamente. A Cris convidou a gente pra participar de uma caminhada que fizemos até as escadarias do Theatro Municipal da cidade de São Paulo, num ato contra o racismo. Isso foi no dia 7 de julho de 1978, em plena Ditadura Militar, numa ação do Movimento Negro Unificado que nascia ali. Tinha um mar de gente preta e branca protestando lá, empunhando cartazes, com o coração em chamas. Participar daquilo foi muito emocionante. E, tempos depois, a Helena me apresentou a Ana Moysés. Eu estava pensando qual projeto fazer para o edital do Prêmio Estímulo, quando a Helena Alexandrino, que já tinha se tornado grande amiga minha e sabia que eu adorava as artes plásticas, me perguntou se eu não conhecia a pintora Ana Moysés, que morava e trabalhava na cidade do Embu, no interior do estado de São Paulo. A Helena tinha conhecido a Ana e ficado muito impressionada com o trabalho dela, de intensa expressividade e beleza, e me perguntou por que eu não ia conhecer a Ana? E lá fomos nós, eu e a equipe toda da produtora Foca Filmes [Cristina Amaral, Joel Yamaji, Carlos Alberto Gordon e Ulrich Bruhn]. Para mim, foi amor à primeira vista.

Ainda sobre essa relação entre mulheres cineastas brancas e personagens mulheres negras, é importante lembrar da realização do documentário “Favela: a vida na pobreza” (o título original era “O despertar de um sonho”), no Brasil da década de 1970. Feito pela alemã Christa Gottmann-Elter, em 1971, o documentário sobre a escritora negra e favelada Carolina Maria de Jesus foi proibido de passar no país por evidenciar a pobreza. O filme foi restaurado pelo IMS e exibido pela primeira vez no Brasil apenas em 2014. O perfil da personagem central desse filme me remete muito a Ana. O que você acha disso?

Regina: Desde muito pequena, com cerca de seis anos de idade, eu já era uma leitora compulsiva. Amava ler livros ilustrados, história em quadrinhos, fotonovelas, livros em geral. Nessa época, lembro que apareceu lá em casa o livro “Quarto de Despejo”, da Carolina Maria de Jesus, e alguém comentou que era um livro muito “forte”. Aquilo me chamou a atenção na mesma hora: se era “forte”, eu queria ler. Peguei o livro escondido na primeira oportunidade e o li com imenso interesse. Me apaixonei pela Carolina. Na época em que fiz Ana, isso não estava para mim muito evidente, mas havia mesmo muitas semelhanças entre a Carolina e a Ana. Ambas eram mulheres negras, que viveram na favela, que cataram papel, e que tinham um desejo imenso — e o conteúdo e o poder — de se expressar artisticamente. Hoje não tenho dúvidas de que foi isso que me motivou a querer fazer o filme.

Como foi a feitura de roteiro a seis mãos?

Regina: Quando fomos conhecer a Ana, a entrevistamos. A partir das respostas e das fotografias feitas pelo Gordon, eu escrevi um projeto e apresentamos para o Prêmio Estímulo, que o selecionou. Depois, convidei Cristina e Joel para escreverem o roteiro comigo. Eu não tinha experiência nenhuma em dirigir um filme e achei que um roteiro cuidadosamente decupado poderia ajudar na realização do filme que queria fazer. E o Joel e a Cris tinham muito mais experiência do que eu. O Joel tinha dirigido pelo menos dois filmes, a Cris já havia montado profissionalmente um longa-metragem, e os dois tinham colaborado em muitos curtas. E eles eram meus amigos, eu confiava neles, a visão de mundo deles combinava com a minha, e o modo de ver a arte também. A gente escrevia no meu apartamento, e foi muito intenso e envolvente. Eu tinha o filme visualmente na cabeça, e eles me mostravam quais caminhos a gente podia tomar. Eles foram meus anjos da guarda, me ajudaram a fazer o filme que eu sonhava. E foi feito todo assim, um processo muito harmonioso.

Cristina, por favor, conte um pouco mais o que foi sua atuação em início de carreira na Foca Filmes, ao lado da Regina, mas também de homens cineastas como Joel Yamaji, Ulrich Bruhn e Alberto Gordon. Esse foi seu primeiro trabalho em produtora? Para você, a envoltura de trabalho em uma produtora independente e pequena na década de 1980 influenciou na liberdade formal do documentário Ana e/ou em seu trabalho em outros filmes?

Cristina Amaral: Conheci a Regina no curso de cinema da ECA-USP. O Joel Yamaji, o Ulrich Bruhn e o Carlos Alberto Gordon também eram da mesma classe. Eu, a Regina e o Joel ficamos muito próximos, passávamos o dia inteiro na escola, almoçávamos juntos, íamos ao cinema juntos. Foi uma empatia muito forte. Quando terminamos o curso, foi natural continuar fazendo coisas juntos. Daí, o Ulrich tinha essa produtora, a Foca Filmes, que fazia uns filmes institucionais. Ele me pediu para convidar alguns jovens cineastas para formar um grupo de criação de projetos de curtas-metragens, sobretudo para o Prêmio Estímulo, da Secretaria de Cultura de São Paulo.

A liberdade formal do filme tem a ver com a direção da Regina e com as conversas que sempre tivemos entre nós e também com o Joel. A trajetória de carreira é uma soma, a consequência de gestos e escolhas na vida, e o Ana é parte dessa construção. Naquele momento, mesmo que jovens e inexperientes, já tínhamos dentro de nós o rascunho do que nos tornaríamos, já estava impresso ali as nossas posturas e os nossos olhares em relação ao cinema e às questões do Brasil. Tem ali o respeito à pessoa filmada e o desejo de trazer à tela a força de todas as suas superações e a beleza de seu trabalho.

Como vocês duas enxergam a união entre vocês, cineastas negra e branca, para fazerem um filme sobre uma personagem mulher negra também artista? Vocês conversavam nos bastidores de filmagem sobre isso?

Cristina: Regina e eu somos, até hoje, grandes amigas, compartilhamos uma visão de mundo que trabalha exatamente para superar apartheids. Respeito, afeto e autoestima nos regiam. Não só nos bastidores do filme, mas em outros tantos espaços da vida toda, conversamos muito sobre muitas coisas. Nunca sentimos que fosse algo de excepcional fazermos um trabalho juntas. Foi maravilhoso.

Regina: Apesar de isso ser muito intuitivo da minha parte e nem um pouco teorizado, eu tinha a consciência de que era uma cineasta branca retratando uma mulher negra. Por isso mesmo quis que a Cris fizesse a direção de fotografia e a câmera. A Cris estava cada vez mais se dirigindo para a montagem, não para a fotografia, mas eu queria o olhar de uma mulher negra ali, trabalhando junto com o meu. Os homens com quem trabalhávamos poderiam ter feito: o Gordon fez lindas fotos de cena na época e o Ulrich tinha muita experiência com câmera. Mas o olhar de uma mulher negra atrás da câmera me parecia fazer muito sentido. E, acima de tudo, a Cris era uma grande amiga. Eu disse: “Cris, quero que você faça a direção de fotografia e câmera. Tem que ser você”. Ela disse: “Tá bem, mas, então, a Katinha [Kátia Coelho, que viria a se tornar a primeira mulher a fazer a direção de fotografia de um longa-metragem comercial no Brasil, Tônica Dominante (2000), de Lina Chamie] vai ser a minha assistente”. E assim foi feito. Minha relação com Cristina era de cumplicidade entre amigas e amor pelo cinema. Então, fazer o filme foi um momento de registrar nossas ideias de igualdade racial e valorização de diferenças numa película, sem nenhum suporte verbal de nossa parte. Para nós, isso era natural, era o óbvio. A gente nunca teorizou isso. A coisa era muito direta e intuitiva; simples e espontânea, uma coisa quase adolescente: quando a gente sabe o que é certo e o que é errado, na pele. Durante as filmagens, quando escolhíamos uma posição de câmera e olhávamos pela lente o resultado da filmagem, falávamos coisas como: “que lindo isso!”, “como ela [Ana] é linda!”, “olha essa luz!”. Essas eram nossas conversas de bastidores.

Regina, a escolha por fazer aquela personagem incontornavelmente negra, pensando na força da cor nas imagens técnicas coloridas, não falar da condição racial como especificidade foi deliberada? Existia uma preocupação em perfilar Ana para além de sua racialidade e, consequentemente, encontrar um comum entre perfilada negra e cineasta/documentarista branca como mulheres?

Regina: Acho que o desafio ali era justamente falar daquela mulher para além de sua racialidade e, ao mesmo tempo, não negar isso. A negritude de Ana está não apenas na cor de pele dela que é evidente nas imagens captadas, está também na simbologia das roupas que ela usa durante todo o filme. As roupas foram escolhidas por ela e eram de uma viagem que ela tinha feito ao continente africano. Além disso, está em parte da trilha sonora, principalmente quando entram Edith Oliveira, Bob Marley e Sarah Vaughan, todos artistas negros também, que não eludiam a condição racial de Ana, penso eu. E havia, sim, o desejo de encontrar um ponto em comum não só entre Ana e eu como realizadora branca, mas também entre Ana e qualquer pessoa que visse o filme, independentemente de sua racialidade.

Bloco II

Sabe-se que cineastas mulheres brasileiras como Helena Ignez, Helena Solberg, Ana Carolina, Paula Gaitán e você mesma, Cristina Amaral, tiveram proximidade específica com diretores homens do chamado Cinema de Invenção, Cinema Marginal, e mesmo do Cinema Novo.

Helena Ignez foi atriz do primeiro filme de Glauber Rocha, o curta-metragem Pátio, de 1959, além de ter sido companheira do diretor à época. Já Paula Gaitán, além de também ter sido companheira de Glauber, foi diretora de arte do último longa-metragem feito por ele, A Idade da Terra, de 1980.

Helena Solberg foi assistente de direção de Rogério Sganzerla em A mulher de Todos (1969) e ele chegou a montar seu filme A entrevista (1966), que, aliás, também esteve na Mostra Seis Vezes Mulher. Ana Carolina também foi próxima de Sganzerla e ainda mais próxima foi Helena Ignez, que foi companheira dele de vida e sua parceira como atriz-autora em diferentes obras da Belair Filmes, produtora que ela criou junto a Sganzerla e Júlio Bressane e que, entre os poucos meses que funcionou no ano de 1970, produziu sete filmes. Você mesma, Cristina, não só montou vários filmes de Carlos Reichenbach, como também esteve próxima de Andrea Tonacci sendo sua companheira profissional e de vida.

Mais do que vincular essas mulheres cineastas a esses homens cineastas num sentido paternal e machista de legitimação, acredito que essas evidências de aproximação dizem sobre perspectivas, preferências e identificações dessas cineastas mulheres diversas, que, sintomaticamente, não são colocadas dentro de uma construção de certos movimentos cinematográficos brasileiros importantes em nossa história do cinema.

Feita esta introdução, pergunto: Como vocês observam isso de ter ocorrido um apagamento de cineastas mulheres brasileiras como possivelmente também construtoras do cinema moderno e de um cinema mais experimental de invenção entre as décadas de 1960 e 1980 — pensando em obras cinematográficas dessa época que foram realizadas por mulheres que demonstram evidente preocupação com a experimentação formal, como acredito ser o caso do filme Ana, mas também em várias outras montagens suas, Cristina, e na direção de diferentes cineastas mulheres como as mencionadas na introdução deste bloco?

Cristina: Acho que a gente tem que pensar nessa questão do ponto de vista da História. Existiu muita luta das mulheres no mundo, no tempo, para podermos existir, trabalhar, votar, termos direito ao nosso próprio corpo etc. Isso aconteceu no geral, e no cinema não foi diferente. E o cinema não comercial, de experimentação, feito por homens ou mulheres, nunca teve vida fácil. O reconhecimento veio com o tempo — todos esses filmes cresceram em importância e se tornaram fundamentais. Acho que hoje não nos cabe ficar chorando os apagamentos que aconteceram no tempo. É mais saudável pesquisar, recuperar, resgatar e trazer à tona esses trabalhos, valorizá-los. Eu saúdo essas mulheres todas, e hoje Helena Ignez e Paula Gaitán, entre outras, que seguiram fazendo os seus trabalhos de forma muito pessoal, têm um reconhecimento inclusive internacional.

Regina: Creio que isso é o retrato do Brasil. Em se tratando de um país como o nosso, tão patriarcal, machista, racista e homofóbico, não é de se estranhar. Mesmo nos ambientes culturais ditos mais progressistas, esses traços persistem. E são esses ambientes que estabelecem os cânones que você menciona. Não faz muito tempo, numa aula de pós-graduação de uma das escolas mais reconhecidas como inovadoras e afinadas com a sensibilidade contemporânea, como é o caso da ECA-USP, um professor de Artes falou em sala de aula que o feminismo em arte era coisa de norte-americanos, uma vez que, aqui, não havia “esse problema”. Não deu pra entender se “esse problema” era não haver machismo ou não haver feministas no Brasil. Mas essa é uma história que está sendo reescrita pelas jovens artistas, curadoras e pesquisadoras brasileiras, e creio que elas saberão, como já estão sabendo agora, recuperar nossas tradições de invenção e experimentação.

Quais eram os circuitos cinematográficos compostos por cineastas homens e mulheres que atraíam vocês nos anos 1970 e 1980? Acham que esses circuitos influenciaram a linguagem de Ana?

Cristina: A gente sempre é a soma de tudo que vemos, lemos, escutamos. Porém, na hora de realizar, é importante buscarmos nossa expressão própria, correr risco, acertar, errar. Eu via de tudo. Nessas décadas que você menciona, nós tínhamos vinte e poucos anos de idade e a cabeça cheia de filmes — eu via pelo menos um filme por dia naquela época —, de livros, de imagens. Nós íamos ao cinema quase todos os dias, e ainda tinha os filmes que víamos na sala de aula e os filmes que eu assistia na TV. Porém, os filmes que me afetaram mesmo foram os do Cinema de Invenção, que o professor Paulo Emilio Salles Gomes, da ECA-USP, nos apresentou em sala de aula. Então, a minha relação com um cinema de busca e experimentação formal já vinha dos filmes que esse professor exibia, filmes de Andrea Tonacci, Carlos Reichenbach, Júlio Bressane, Rogério Sganzerla, Luiz Rosemberg Filho, entre outros. Então, o Carlão [Carlos Reichenbach] e o Andrea Tonacci já ganharam meu coração muito tempo antes de eu conhecê-los pessoalmente. Eles são parte da minha vida e da minha história.

Regina: A ECA-USP era um lugar em que víamos muitos filmes, então ela mesma era um circuito cinematográfico importante para nós, pensando em cineastas homens e mulheres da época. Muitas sessões lá foram conduzidas pelo professor Paulo Emílio Salles Gomes. Víamos os filmes no anfiteatro. Depois, sempre havia discussões, comentários, troca de impressões. O Paulo Emílio organizava na ECA-USP mostras de cinema brasileiro e mostrou para nós filmes desde os primórdios do cinema nacional até o Cinema de Invenção, o Cinema Marginal. Vimos ali filmes do Ozualdo Candeias, do Rogério Sganzerla, do Andrea Tonacci, do Carlos Reichenbach, do José Mojica, do Bressane, entre muitos outros. E alguns desses realizadores foram conversar com a gente depois da projeção. Os estudantes também organizavam mostras. Lembro-me especialmente de ter visto na ECA-USP alguns filmes do chamado Novo Cinema Alemão que me impressionaram muito. Devo ter visto ali alguma coisa do Werner Herzog, do Fassbinder e do Wim Wenders também. Eu queria que Ana fosse um documentário íntimo e introvertido, meio que um poema ou ensaio, e não um documentário convencional, verborrágico e investigativo de um modo invasivo ou pesadamente ideológico. Então, acho que o modo do Novo Cinema Alemão tratar certos filmes, que beiravam entre o documentário, o ensaio e a ficção, pode ter influenciado a linguagem de Ana, sim.

Pelo visto, os filmes exibidos eram os feitos por homens né? Aliás, como foi o contato de vocês com filmes e cinemas desde a juventude para passarem a gostar de cinema e depois fazer uma graduação na área?

Cristina: Eu fui racionalizar isso, de como comecei a ter contato e a gostar de cinema, depois de anos trabalhando na área. Me lembro que na adolescência eu só assistia filmes na TV. Eu não tinha a menor noção de como um filme era realizado, então a relação era só de encantamento. Eu sempre gostei muito de ler também. Gostava de fotografia também. Acho que foi a fotografia que me levou a prestar vestibular para o curso de Cinema. E o curso de Cinema me fez passar por todas as áreas da realização de um filme. Quando eu entendi o que era a montagem, encontrei o meu ser no Cinema.

Regina: Realmente não me lembro de ter visto, antes de 1982, nenhum filme da Margarethe Von Trotta, por exemplo, que foi uma mulher cineasta importante do Novo Cinema Alemão. Só mais tarde assisti o filme dela Rosa Luxemburgo, de 1986. Mas como foi meu contato com o cinema desde a juventude? Bom, além de amar ler livros e gibis na infância, eu via muita televisão, principalmente desenhos animados, seriados e filmes. Alguns daqueles desenhos animados tinham lindas trilhas sonoras, de música erudita, percussão, jazz. Na adolescência, passei a ler contos brasileiros, russos e norte-americanos de diversos gêneros literários. Eu lia Poe, Kafka, Cortázar, Clarice Lispector, Machado de Assis, antologias de ficção científica, fantasia e terror. Um pouco mais tarde, vieram pra estante a Simone de Beauvoir, a Virginia Woolf, o Camus, o Peanuts, a Mafalda, do Quino. Na infância ainda, além dos filmes e séries da TV, ia ao cinema do bairro assistir os lançamentos, aqueles filmes que provocavam filas de virar a esquina da rua. A partir dos 15 anos de idade, em meio ao Ensino Básico da época, comecei a frequentar salas de cinema da cidade de São Paulo como o Cine Biju e o Belas Artes. Foram nesses cinemas que fui introduzida a um cinema diferente do que estava acostumada. Era toda uma filmografia do chamado cinema de arte, cinema autoral, cinema independente, principalmente de produção europeia e norte-americana. O primeiro filme de Kurosawa que assisti foi no Cine Biju, o primeiro filme de Fellini e o primeiro filme de Buñuel, no Belas Artes. Talvez eu tenha precisado falsificar a carteirinha do colégio pra poder entrar nos filmes proibidos, porque ainda não tinha 18 anos. No final do Ensino Médio, uma garota da minha turma tinha acesso permanente a entradas de cinema para quatro pessoas. Então, íamos as quatro amigas ao cinema do lado da escola praticamente todos os dias. Se o filme fosse interessante, a gente voltava lá e assistia de novo. Teve filme que vi três, quatro vezes, e fiquei conhecendo as falas, a trilha de cor. Quando chegou a hora de escolher que rumo tomar, eu estava entre fazer o curso de Letras ou o de História. Na última hora, me deu um estalo e decidi fazer Cinema.

Regina, por que você acabou fazendo só um filme, justamente o curta Ana, na carreira? Você desistiu ou se desencantou com a carreira de cineasta? Acha que teve algum atravessamento de gênero nessa decisão de não realizar mais filmes? Você seguiu na literatura, foi isso?

Regina: Sempre me entendi como escritora e cineasta. Escrevo desde menina. Publiquei o meu primeiro livro para crianças em 1980. O filme Ana foi feito em 1982. Depois de ter feito o filme, fiquei um tempo procurando trabalho como freelancer em produtoras de cinema, mas não conseguia muitos resultados. Entre um trabalho e outro, havia muitas lacunas temporais e isso era insustentável para mim. Pode ser que tenha ocorrido algum atravessamento de gênero, mas sempre fui tão distraída que deve ter me passado despercebido, de forma que voltei a procurar trabalho fixo fora da área. E continuava escrevendo, sempre escrevendo. A Cris me avisava de editais, queria que eu participasse. Eu enviava projetos, tinha ideias e não acontecia nada. Mas eu continuava escrevendo. Em algum momento, comecei a publicar livros mais frequentemente e prossegui nesse caminho até hoje.

Cristina, você tem uma longa e reconhecida carreira como montadora. Como diretora, você também dirigiu apenas um filme, o curta-metragem Abá, de 1992, codirigido por Raquel Gerber. Você não quis seguir na direção?

Cristina: Já expliquei muitas vezes: eu não sou diretora. Meu jeito de estar no mundo e no cinema é a montagem. Eu não tenho uma relação hierarquizada com o fazer do cinema. A montagem é a minha escolha e eu me sinto bem respeitada e reconhecida nesse lugar. Posso até realizar alguns filmes como diretora esporadicamente, mas eu convivi com diretores de verdade, sei que é uma responsabilidade mais profunda e mais séria, é um outro jeito de estar no mundo. O crédito como diretora de Abá foi um carinho da Raquel. O material usado nesse filme foi filmado por ela e não coube no longa-metragem Orí [filme documental experimental de 1989, com direção de Raquel Gerber e narração de Maria Beatriz Nascimento]. Como a Raquel queria fazer um filme para levar de presente ao FESPACO [Festival Pan-Africana de Cinema e Televisão de Ouagadougou, em Burkina Fasso], fizemos esse filme-oração [Abá] que eu amo. Mas, nele, não fiz nada além do que faço em meus trabalhos de montagem. Aceito e trago comigo esse carinho de Raquel, que é uma irmã que o cinema me deu. Mas toda a verdade sobre o crédito de minha direção em Abá é essa.

Bloco III

Agora, gostaria de conversar com vocês mais propriamente sobre a forma-conteúdo do filme Ana. A fotografia e a montagem do curta-metragem são instâncias que chamam muita atenção. Por vezes, os enquadramentos emulam o formato de retratos e, assim, recolocam os tipos de retratos (não) feitos de pessoas negras ao longo de nossa história. Em outras palavras, ao propor formas variadas de enquadramento-retratação da personagem protagonista mulher negra, inclusive a partir da exploração de jump cuts, Ana parece questionar e reelaborar toda uma representação fotográfica e cinematográfica de mulheres negras que veio antes e se vinculou a períodos históricos como o da escravidão colonial. Ao mesmo tempo, por vezes no filme, enquadram-se as obras de arte/quadros e o rosto da personagem em primeiríssimo plano, evidenciando a vontade e possibilidade de máxima aproximação e escuta do que aquelas imagens-vozes artísticas de personagem e obras têm a dizer à diretora interlocutora no set de filmagem e ao próprio público espectador do filme. Sendo assim, pergunto:

Como foi o processo de fotografia e montagem do filme, Cristina e Regina? Existiam anseios de enquadramento previamente estabelecidos e por quem? Existiu um roteiro de montagem pós-decupagem de imagens filmadas? Como e por que vocês pensaram o tipo de montagem fragmentada do filme?

Cristina: Faz muito tempo. O que eu tenho de memória era de muita conversa entre a Regina, o Joel e eu. Foi mesmo um processo de muita conversa, muito afeto, muita sinceridade, muita liberdade e muitas risadas (sempre). Pensamos juntos os procedimentos de enquadramento e de montagem depois. Tudo se deu muito a partir da atenção, escuta e olhar que direcionamos à personagem. O que posso dizer mais é que, às vezes, um pequeno detalhe nos induz a um caminho na montagem que não necessariamente foi planejado. É bonito se deixar levar pela vida que o material apresenta. Não me recordo qual câmera usamos. Isso, na verdade, não tem muita importância: na fotografia o essencial é o olhar.

Regina: Depois de mais de quatro décadas da realização do filme, fica difícil lembrar com exatidão todos os detalhes e a memória pode nos enganar. A bitola do filme era 35mm. Se não me engano, essa era uma exigência do edital para o qual o filme foi feito. E a Foca Filmes tinha uma câmera 35mm, não sei dizer qual -- a câmera era do Ulrich.

O desejo maior era mostrar Ana, retratá-la em toda a sua riqueza, complexidade e exuberância. Nesse sentido, nos valemos da multiplicação de imagens: aqui, ali, de frente, de perfil, rindo, séria, de corpo inteiro, no close. Os enquadramentos e movimentos de câmera para filmá-la foram estabelecidos no roteiro, ou seja, foram cenas pensadas visualmente durante a escrita do roteiro. Depois, durante as filmagens, a Cris, a Katinha e eu, com a posição de câmera estabelecida, ajustávamos, repassávamos o roteiro. Também tinha isso de a Cris sugerir alguma coisa, a Katinha sugerir alguma coisa e algo melhor surgir ali na hora também.

O que foi um “anseio muito ansioso” de minha parte foi aquela sequência de jump cuts de quando a Ana usa os vestidos que trouxe da África, com a trilha do Bob Marley. É justamente quando há a captação de várias imagens dela em poses alternadas; imagens de tamanhos diferentes, com fundos diferentes, que foram montadas como se fosse no ritmo de um batimento cardíaco, como uma pulsação. A montagem fragmentada seguia essas ideias também, de sístole e diástole, de composição feita com o ritmo da vida.

Fico muito feliz com a leitura que você faz do filme, pelo como você interpreta a Ana que conseguimos revelar e percebe nossa intenção por trás dos primeiríssimos primeiros planos. E quanto a essa questão do retrato e da História, vale dizer que o retrato que a Ana segura na mão nessa sequência de jump cuts é um retrato da mãe dela.

Outro aspecto que me chama a atenção é a trilha sonora, que passa por samba de roda, um patrimônio imaterial do Recôncavo Baiano, pelo reggae de Bob Marley e por músicas com instrumentos de cordas num sentido mais clássico talvez. Como se deu a escolha dessa trilha e como ela foi pensada para se relacionar, ou mesmo, por vezes, se distanciar da personagem, levando o filme a diferentes momentos de camadas dramáticas?